Motivation und Zielsetzung der Artikelreihe zum Thema E-Auto

Bevor wir unser erstes Elektroauto gekauft haben, hatte ich mich umfassend über alles rund um E-Autos informiert. Dabei habe ich diverse Foren, wie GoingElectric durchstöbert und zig YouTube-Videos geschaut. Trotzdem gibt es auch jetzt noch immer neue Dinge zu entdecken und zu lernen, wenn man mit dem Eletroauto unterwegs ist.

Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, dass für Neueinsteiger vielleicht eine – hoffentlich leicht verständliche – Artikelreihe zum Thema Elektromobilität ganz hilfreich sein kann. Es ist ein Versuch, eine möglichst umfassende Info zu Elektroautos zu liefern, ohne dabei zu tief in die jeweiligen Technologien und Funktionalitäten einsteigen zu wollen.

Wer also im Detail den Aufbau eines Akkus, inklusive der physikalischer Erläuterungen erwartet, der ist mit meiner Artikelreihe sicherlich nicht gut bedient. Wer sich aber gerade ganz allgemein zum Thema Elektroautos informieren will und vielleicht sogar die Anschaffung eines E-Autos plant, für den habe ich dann hoffentlich mit meiner Artikelserie eine gute Anlaufstelle geschaffen.

Ich würde mich auch über Anregungen freuen, welche Dinge euch in diesem Umfeld so interessieren und auf welche Themen ich in den jeweiligen Serien eingehen soll. Heute starte ich zunächst einmal mit der eigentlichen Erläuterung zu den verschiedenen E-Auto Typen. In den folgenden Artikeln liegt der Fokus dann aber bei den rein elektrisch betriebenen Autos, wobei bestimmte Themen natürlich auch für Hybride oder Plugin-Hybride Fahrzeuge gilt.

Unterschiedliche Varianten von Elektroautos

Sobald man sich mit dem Thema Elektroautos beschäftigt stolpert man schnell über Begriffe wie Hybrid, Plugin Hybrid, Mild-Hybrid, batterieelektrische Fahrzeuge sowie Brennstoffzellen Antriebe.

Nicht nur für die möglichen Fördermittel, die man aktuell in Anspruch nehmen kann, sondern auch für die Auswahl des passenden Antriebskonzepts ist es also wichtig zu wissen, was genau für ein Elektroauto das Richtige ist. Sind das eigentlich alles Elektroautos?

Für eingefleischte Elektromobilisten sind wahrscheinlich nur das rein batteriebetriebene Fahrzeug (BEV – Battery Electric Vehicle) und evtl. noch der Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-Antrieb ein echtes Elektroauto. Schaut man sich die aktuelle Förderung an, so werden tatsächlich die rein durch einen Akku betriebenen Autos, die Brennstoffzellen-Autos sowie die Plugin-Hybride gefördert. Bei Plugin-Hybriden ist die Förderung allerdings etwas geringer.

Batteriebetriebene Autos (BEV)

Die „echten“ Elektroautos sind natürlich jene, welche nur mittels einer Batterie bzw. eines Akkus angetrieben werden. Sie haben einen oder mehrere spezielle Elektromotoren, die die Räder antreiben. Die Energie kommt ausschließlich aus dem Akku, welcher extern mittels eines Stromanschluss geladen werden kann und zusätzlich Energie aus der Rekuperation gewinnt. Die Rekuperation ist quasi die umgewandelte Bremsenergie. Dieses Thema wird in einem der folgenden Artikel nochmal detaillierter erläutert.

Vorteil dieser Variante sind die fehlenden Verschleißteile, wie man sie von Verbrennerfahrzeugen kennt. Auspuff und Getriebe gib es hier nicht und erzeugen somit auch keine Reparaturkosten. Im Fahrbetrieb entstehen keine CO2-Emissionen und daher ist ein Elektroauto entsprechend Umweltfreundlich.

Allerdings ist die Umweltfreundlichkeit von E-Autos ein heiß diskutiertes Thema und wird immer wieder von Studien beleuchtet. Die Herstellung der Batterie ist recht aufwendig und benötigt viel Energie, bei der oft auch entsprechende CO2-Emissionen entstehen, die dafür sorgen, dass E-Autos erst nach mehreren 10-tausend Kilometern besser sind als entsprechende Verbrenner. Auch beim Laden stellt sich natürlich die Frage, wie der Strommix hier aussieht.

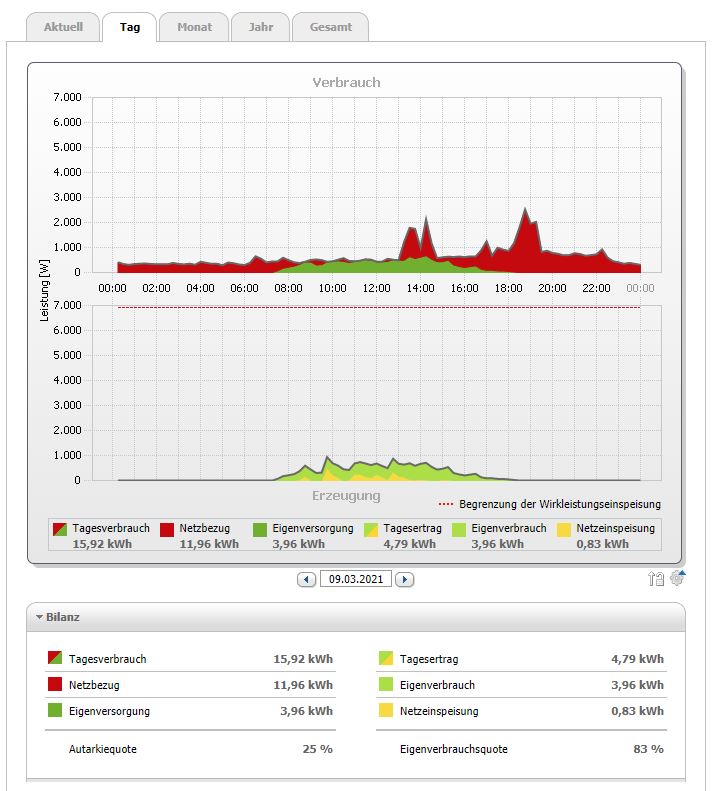

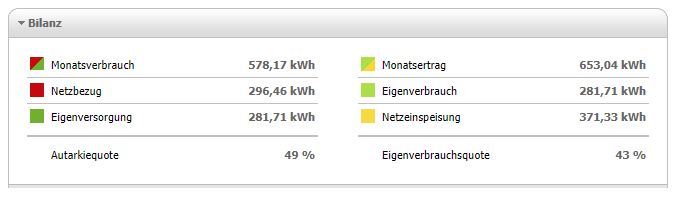

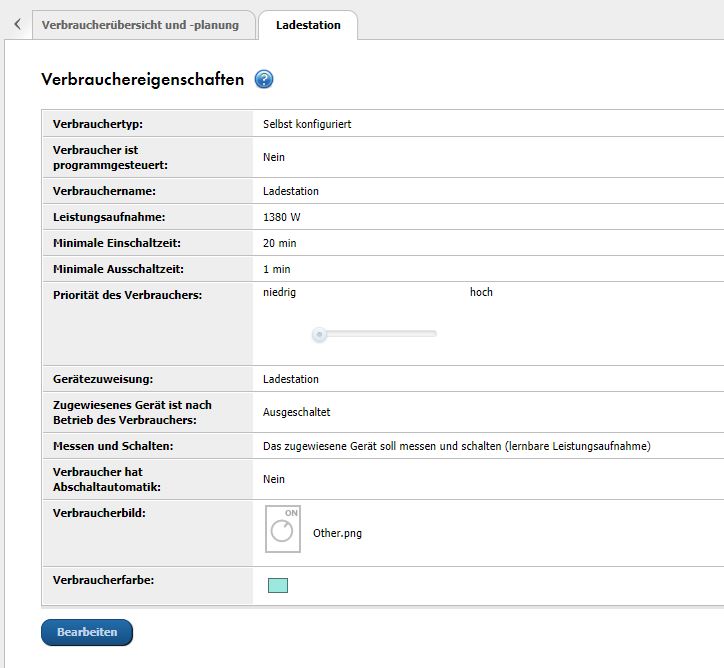

Optimalerweise wird ein Elektroauto über eine Photovoltaikanlage geladen oder einen Ökostrom-Anbieter. Zum Thema „Elektroauto mit Überschussenergie aus der Photovoltaikanlage laden“ werde ich demnächst auch über erste Erfahrungen berichten können ;-).

Ein weiterer Nachteil bei reinen Elektroautos ist das Thema „Reichweite“. Allerdings ist dies bei neuen Automodellen mittlerweile nicht wirklich ein großes Problem. Auch bei der Ladeinfrastruktur tut sich Einiges. Langstreckentaugliche Autos, die mindestens 300 Kilometer und mehr schaffen findet man immer häufiger. Ob man entsprechend große Batterien tatsächlich benötigt und worauf man insgesamt bei der Auswahl von Akkugrößen achten sollte, ist Bestandteil eines weiteren Artikels.

Plugin-Hybride (PHEV – Plugin Hybrid Electric Vehicle)

Hybrid-Autos sind Fahrzeuge, die sowohl über einen konventionellen Verbrennungsmotor (meist Benzin betrieben) und einen Elektromotor verfügen. Diese Autos haben in der Regel eine deutlich kleine Batterie als reine Elektroautos und damit auch eine sehr begrenzte elektrische Reichweite.

Bei Plugin-Hybriden („Steckdosen Hybride“) kann der Akku über einen Stromanschluss von außen geladen werden, also genauso, wie bei reinen E-Autos. Zusätzlich wird er auch wieder über die Rekuperation sowie ggf. über einen zusätzlichen Generator durch den Verbrennungsmotor geladen.

Plugin-Hybride werden von der Bundesregierung aktuell auch als Elektroautos gefördert, was u.a. in Bezug zu den vielen Dienstwagen, die als Plugin-Hybride unterwegs sind, stark diskutiert wird. Das Problem dieser Gattung ist nämlich, dass sie nicht zwingend mit elektrischem Strom geladen werden müssen, damit man sie bewegen kann. Viele Plugin-Hybride haben wahrscheinlich tatsächlich noch nicht oft Bekanntschaft mit einem Stecker gemacht.

Die Reichweite dieser Fahrzeuge ist ein großer Vorteil gegenüber rein elektrisch betriebenen Autos und der Verbrauch wäre geringer als bei normalen Verbrennern, wenn denn der Elektromotor ausgiebig genutzt würde.

Zu Beginn meiner Überlegungen, welches elektrische Auto wir uns anschaffen wollen, hatte ich auch über Plugin-Hybride nachgedacht. Nachdem ich mich dann etwas intensiver damit beschäftigt habe, bin ich schnell davon abgekommen. Die rein elektrischen Reichweiten betragen meist nicht mehr als 50 Kilometer. Es gibt zwar auch schon Autos, die mit dem Akku bis zu 80 Kilometer fahren können, das dürfte aber eher die Ausnahme sein. Außerdem sollte man prüfen, ab welcher Geschwindigkeit der Verbrenner genutzt wird. Meist startet er bei ca. 120/130kmh oder bei starkem Beschleunigen.

Plugin Hybride haben aus meiner Sicht noch weitere Nachteile, die einerseits den Verbrauch im Verbrennermodus erhöhen oder auch die Wartungs- bzw. Reparaturkosten beeinflussen können. Die Kombination beider Techniken erhöht das Fahrzeuggewicht und die Komplexitität entsprechender Steuersysteme erhöht die Gefahr möglicher Fehlerquellen. Darüber hinaus habe ich die gleichen Wartungs- und Reparaturthemen, wie bei reinen Verbrenner-Fahrzeugen.

Hybrid Autos (HEV – Hybrid Electric Vehicle)

Hybrid Autos entsprechen grundsätzlich den Plugin-Hybriden mit dem Unterschied, dass diese nicht von außen mittels Stromanschluß aufladbar sind. Der Akku wird also entweder über einen Generator, der über den Verbrennungsmotor angetrieben geladen oder über die Bremsenergie (Rekuperation). Theoretisch können solche Fahrzeuge auch ohne Akku auskommen. In diesem Fall würden dann Kondensatoren oder Schwungräder eingesetzt, was bei normalen PKWs wohl eher nicht der Fall sein dürfte.

Je nachdem, welche Art von Hybrid-Konzept verbaut wurde haben solche Autos meist nur eine sehr geringe elektrische Reichweite. Oft dient der Elektromotor nur zur Unterstützung des Verbrennungsmotors und reduziert damit den Spritverbrauch. Es kann aber auch sein, dass die elektrische Energie nur zur Steuerung diverser Geräte genutzt wird.

Dies führt uns zu den verschieden Hybrid-Ansätze.

Serieller und Paralleler Hybrid

Das Konzept eines seriellen Hybrids entspricht im Prinzip schon fast einem reinen Elektroauto. Wie die Bezeichnung schon angibt ist hier nur der Elektromotor mit den Antriebsrädern verbunden und der Verbrennungsmotor liegt quasi „davor“ und sorgt mittels Generator für den benötigten Strom bzw. lädt den meist sehr kleine Akku.

Diese ungewöhnliche Kombination ist in der Praxis aber fast nicht vorzufinden. Meines Wissens hat nur Honda mit dem CR-V dieses Antriebskonzept im Einsatz. Allerdings gibt es hier auch einen Fahrmodus bei dem der Elektromotor von der Antriebsachse getrennt und der Verbrennungsmotor auf die Achse geschaltet wird. Ziel ist es, dass beide Motoren jeweils in ihrem optimalen Lastprofil arbeiten können und damit der Spritverbrauch reduziert wird.

Normalerweise findet man bei den Hybrid-Fahrzeugen die Konstruktion des Parallel-Hybrid. Hier sind Elektromotor und Verbrennungsmotor parallel geschaltet und beide Motoren sind mit der Antriebsachse verbunden.

Bei diesem Konstrukt kann dann entweder der Elektromotor oder der Verbrennungsmotor genutzt werden. Auch die gleichzeitige Verwendung der Motoren ist meist möglich, was dann unter dem Begriff „boosten“ läuft.

Hybrid Varianten

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie bei einem Hybrid-Auto die Elektromotoren genutzt werden. Man unterscheidet zwischen Voll-, Mild- und Mikro-Hybriden.

Der Voll-Hybrid ist diejenige Variante, die auch rein elektrisch fahren kann, wenn auch meist nur bis zu maximal ca. 80 Kilometer. Der Spritverbrauch soll hier über 20% gesenkt werden können.

Der Mild-Hybrid unterstützt den Verbrennungsmotor und der Elektromotor wird hier nicht direkt für den Antrieb genutzt. Mit dieser Variante sollen Energieeinsparungen von 15-20% möglich sein.

Schließlich dient der Mikro-Hybrid eigentlich in erster Linie dazu, die Start-Stop-Automatik von Autos zu realisieren. Es kommt also nicht wirklich ein zusätzlicher Elektromotor zum Einsatz und auch kein zusätzlicher Akku. Neben der Start-Stop Automatik wird auch die Rekuperation genutzt. Streng genommen ist die Bezeichnung ein wenig irreführend.

Range Extended Electric Vehicle (REEV)

Autos mit Range Extender (Reichweitenvergrößerer) sind im Prinzip serielle Hybriden. Bekanntestes Auto dürfte der i3 von BMW sein. Im Unterschied zum Hybrid Konzept dient der Verbrennungsmotor aber tatsächlich nur zur Energieerzeugung, also zur Aufladung des Akkus. Es besteht nicht die Möglichkeit, den Motor auf die Antriebsachse zu schalten.

Brennstoffzellen Autos (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle)

Bei Brennstoffzellen-Autos wird die Energie durch Wasserstoff und Methanol mittels einer Brennstoffzelle erzeugt. Der Elektromotor muß in diesem Fall nicht zwingend über einen Akku den Strom beziehen, sondern kann direkt von der Brennstoffzelle angetrieben werden.

Meist wird jedoch das gleiche Konzept, wie bei einem seriellen-Hybrid verwendet und ein Akku dazwischen geschaltet. Hierdurch ist es auch möglich, die Rekuperation zur Energienutzung zu verwenden.

Aktuell gibt es eigentlich nur serienmäßige Fahrzeuge von Hyundai (Nexo) und Toyota (Mirai), die auf Grund der Technik aber sehr teuer sind. Einsatzzwecke dieser Technik liegen daher auch eher im Bereich großer Fahrzeuge, wie z.B. LKWs.

Größtes Problem ist aktuell noch die sehr energieaufwendige Erzeugung des Wasserstoffs. Darüber hinaus ist die Infrastruktur zum Tanken des Wasserstoffs sehr übersichtlich.

So, mit den Ausführungen habt ihr nun hoffentlich einen guten Überblick über die verschiedenen Antriebstechniken von Elektro- bzw. Hybrid-Autos und könnt die entsprechenden Angebote im Markt richtig zuordnen.

Der Beitrag Was sollte man über Elektroautos wissen – Überblick & Technologiekonzepte erschien zuerst auf Jürgen's Technik-Welt.

) wohl nicht länger als 20-40 Minuten. Wenn man in dieser Zeit möglichst viel Strom nachladen möchte, dann kann man dies eigentlich nur mittels Schnelllader hinbekommen.

) wohl nicht länger als 20-40 Minuten. Wenn man in dieser Zeit möglichst viel Strom nachladen möchte, dann kann man dies eigentlich nur mittels Schnelllader hinbekommen.